原标题:走近艾柯瞧瞧这怪老头儿

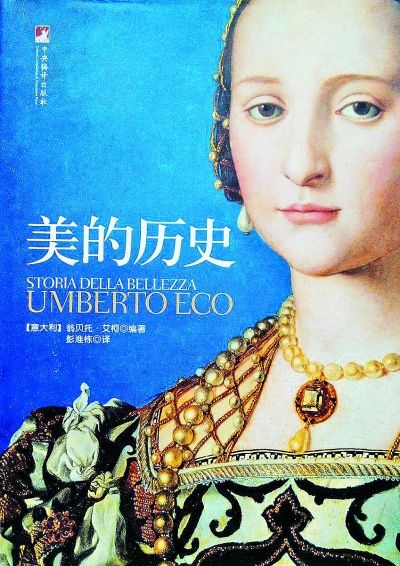

艾柯和他的《美的历史》。资料图片

2月19日,当代欧洲著名学者和作家翁贝托·艾柯(又译埃科)因癌症在意大利家中辞世,享年84岁。2月23日,艾柯的遗体告别仪式在意大利米兰市中心斯福尔扎城堡举行,意大利多位政要、各界名流以及数以千计的民众自发前去吊唁,为其送行。与此同时,在中国,也掀起了一股追思艾柯的浪潮,出版界、文学界各种纪念活动纷纷筹备举行。在豆瓣网艾柯的标签下,写着这样一句话:“瞧瞧这怪老头儿……”就让我们从出版社编辑、译者以及作家的视角来瞧瞧这怪老头儿吧。

当代最博学的人之一

艾柯是享誉国际的作家、符号学家、哲学家、历史学家、文学评论家和美学家,被认为是当代最博学的人之一。他的文字世界辽阔而多重,除了随笔、杂文和小说,还有大量论文、论著和编著,包含神学、美学、文学、大众文化、符号学研究和阐释。在欧洲,艾柯不仅是学者,更是知识和教养的象征。无数家庭,如果书架上没有他的书被视为没有品味。艾柯《美的历史》的责任编辑张维军说:“在西方,有一类书叫coffee table book,意思是放在咖啡桌上,随手拿来翻看的书,艾柯的书无疑算是这一种类的。”

从2005年看到艾柯的《论美》,当时在中央编译出版社担任版权工作的张维军便念念不忘,2007年3月,译名为《美的历史》的书在国内出版,这也是张维军担任责任编辑的第一本书。张维军回忆说:“我们选用了非常精美的装帧和印刷,定价198元,这在十年前算是非常贵的书价了。首印一万册,不想半年就销完了,之后又重印多次。”令张维军遗憾的是,《美的历史》以及随后由他责编的《丑的历史》《无限的清单》都由英语译本翻译而来,“如果有可能,我想再做一版从意大利文直接翻译的,效果会更好。”

而上海译文出版社迄今已推出七本艾柯的著作,这些作品全部直接译自意大利文。担任过其中五本书责编的李月敏说:“艾柯的作品编辑起来是有难度的,这种难度是因为在作品中知识点众多,需要一一核对,不能理所当然。当然,在这其中也有收获,编辑核对的过程也是提升自我,增长知识的过程。”

80多岁的“年轻小说家”

艾柯的第一部小说《玫瑰的名字》出版于1980年,那时他已年近五十。到八十多岁时,艾柯依然用“年轻小说家”来形容在小说这行中“像个业余爱好者”的自己。《玫瑰的名字》迄今为止全球销量3000多万册,还被翻译成40多种文字。有学者认为,《玫瑰的名字》这种看似矛盾的成功正凸现了后现代主义文本的典型特征,因为这类小说所表现的一个深层次的矛盾就是,它在精英与大众艺术的鸿沟上架起了一座联系的桥梁,巧妙地既使用又误用了大众文学与精英文学的规范。

作家乔良在接受本报记者采访时,谈及艾柯对他的影响时说:“艾柯是我最关注的外国作家之一。这份关注从20世纪80年代初他的名著《玫瑰之名》传入中国后就开始了,这部小说后改名为《玫瑰的名字》再版。初读《玫瑰之名》,给我的震撼是难以名状的。但循着作者给定的每一个时段读下来,你就能体会学者小说与小说家小说的不同。后者能给你的,前者都能给你,但他还同时把历史、宗教、文化等等原本在你阅读期待之外的东西,也不动声色地一并给你。我想,也许就是在读过《玫瑰之名》后,我才开始对博尔赫斯、纳博科夫这类学者型的作家充满了热情和敬意。”

幽默与悲观并存

与艾柯接触过的人会有个感受:这是一个乐观幽默的人。这种乐观幽默不仅体现在他的小说随笔中,更体现在他的待人接物上。在《艾柯谈文学》中,提到自己是最不迷信的人,为了惩罚迷信的学生,他总爱把大学里的期末考试定在礼拜五,“如果是十三号那就更好了”。而在《植物的记忆与藏书乐》中,艾柯说一个爱书狂如果得到一本珍本书,会在深夜把书拿出来悄悄抚摸。

北京外国语大学的意大利语教师李婧敬在翻译《密涅瓦火柴盒》时与艾柯保持着密集的邮件往来。李婧敬说,艾柯的作品中有很多隐喻,需要了解背景,而某些幽默很难用中文表达。艾柯完全没有大作家的架子,对于她的问题回答得非常详细和认真,而对于一些难以逾越的字句,艾柯会告诉李婧敬写作的原意,然后建议她在中文中找一个功能相近的词进行替换。“这样宽松的处理方式在翻译中是非常开放而罕见的,身为符号学家,艾柯更在意理念的传达。”

然而,艾柯的晚年逐渐转向悲观,对此作家乔良说:“艾柯可能体会更深,所以他才写了本小册子《误读》,我想这是他对人类身处‘巴别塔’之上的无奈的一种无奈的表达。语言使人类沟通,也使人类隔绝,这就是几千年残酷的历史和至今也没有多少改观的现实。政治、经济、宗教、习俗,我们在几乎每一个问题上误解他人,却又渴望被他人理解,这真是一种永久的悲哀。艾柯说他年龄越大,越感到悲观,这点上,我与他心有戚戚焉。今天,互联网正日益成为人类前所未有的‘巴别塔’,我们已能感觉到它正在扩大人与人沟通的广度和深度,同时也不无忧虑地看到它正在制造‘误解’的广度和深度。面对现实,一个学者,一个作家,应该深刻体会一下艾柯晚年悲悯的心境。”

(本报北京3月1日电 本报记者 张 焱)